и доброго парня

2006-2010

«История про Хорошего и Доброго Парня»

Эту книгу недостаточно прочесть. Её надо прожить.

Как сказано в предисловии к роману, его главная идея возникла на основе того, что я увидел сходство того духовного выбора, который делает наш современник и совершили первые сподвижники Великих Пророков – апостолы, мухаджиры и т.п.

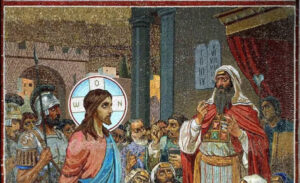

Изучая вопросы веры и религиозных преданий, я вдруг обнаружил, что судьба 12-ти апостолов Иисуса Христа известна лишь после того, как они присоединились к нему. Кем они были до этого? Известно лишь, что большинство были, вероятно, простыми рыбаками Галилеи и Иудеи. В то же время образ рыбака может быть простой аллегорией. У каждого из 12-ти апостолов была своя уникальная судьба, которая в итоге привела их к Христу. И это были не просто судьбы, а жизнь, которая привела к гигантскому духовному прорыву, рывку, катарсису личности, которая обрела способность видеть и слышать, слушать и понимать то, что осталось непостижимым для многих других. В то же время апостолы – это не полубоги, не мистические сверхлюди со сверхспособностями. Нет – это обычные люди, такие же, как мы, с такой же или похожей судьбой, духовным поиском.

Видение апостолов через призму современного человека дало мне возможность «придумать» каждому из 12-ти такую судьбу. Поскольку образ апостолов для нас интересен не в контексте Иудеи 1-го века н.э., а в контексте нашей современности, то их судьбы оказались тесно переплетены с реалиями различных этапов истории человечества, в том числе и с нашим современным миром. Получилась некая вневременная фантасмагория, вплетенная в традиционный евангельский сюжет. Впрочем, и само время в романе обладает ярко выраженным «нелинейным» характером. Часто это иллюстрирует то, что многие классические сюжеты религиозных преданий подаются не как истории о прошлых событиях, но как предсказания.

Роман состоит из 40-ка стихов. В сюжетном плане – это 12 самостоятельных историй и одно сквозное повествование, основанное на евангельской истории Исы Пайгамбара. Главы часто очень сильно отличаются друг от друга манерой повествования. Так, например, главы евангельских сюжетов обычно подаются в поэтической, аллегорической форме. В то время как истории апостолов в большинстве своем носят повествовательный характер.

При том, что повествование не обладает строгостью временных рамок, многие эпизоды стали итогом очень тщательного, длительного и скрупулезного исторического анализа. Поэтому исторические реалии, вплетенные в повествование, часто являются реальными историческими сюжетами, многие персоны и обстоятельства являются правдивыми.

Названия глав историй апостолов — «Камень» (Пётр), «Воскресшее сердце» (Левий Матфей), «Воин» (Симон Зелот), «Лицедеи, они и нищие духом» (Иуда Искариот), «Три сына Иакова Зеведеева» (Иаков), «Архитектор» (Фома), «Я, семья, война» (Иаков Алфеев), «Человек, живущий в остановившемся времени» (Филипп), «Царь» (Варфоломей), «Великая Всемирная Революция» (Андрей), «Ангел» (Иуда Левей (Фаддей)) и «Поэт» (Иоанн Богослов).

Роман «История про Хорошего и Доброго Парня» написан в жанре свободного стиха – верлибра, поэтому одинаково может считаться и романом и поэмой. В свободном стихе во главу угла поставлена ритмика, что сближает его как с изложением восточных поэм, так и со слогом большинства священных книг.

Особую роль в книге играют эпиграфы. В большинстве своем это цитаты из Корана, но представлены также строки из других священных книг и мудрые мысли великих людей. Такой подход не случаен – через произведение постоянно проходит стержневая идея о том, что Бог един и носит лишь разные имена; что одной из важнейших проблем человечества является утеря его Цельности во взаимоотношениях с Всевышним. Цельности не как стандартизации или унификации «под одну гребенку», а морально-этической, духовной Цельности Человека, как вида, как совокупного разума, как совокупной души, вера которого в Единственного оказалась раздробленной на кучу маленьких и больших групп. Возможно, именно утеря этой сакральной Цельности и отделила нас от Всевышнего – но на такие вопросы, сегодня, как правило, нет ответов.

К описанию книги приложены некоторые главы романа. Однако они не являются «типичными» в обычном смысле слова, чтобы через прочтение одной главы судить обо всем произведении. Сюжеты отдельных историй, как правило, имеют мало общего между собой и различны как по содержанию, так и по стилю.

Тем не менее, при всем разнообразии сюжетов, роман представляет собой цельное произведение. И видение этой цельности к концу книги все более усиливается.

Однако в современном интенсивном мире не каждый может найти достаточно времени, чтобы прочесть почти тысячу страниц романа – отсюда и необходимость в это аннотации. Поэтому в электронном приложении – несколько глав для формирования общего представления о произведении: Предисловие автора к роману, Стих 1, Стих 2, Стих 16 «Воскресшее сердце» (История апостола Левия Матфея), Стих 24 «Гора» (Нагорная проповедь) и Стих 27 «Я, семья, война» (история апостола Иакова Алфеева).

Дорогие читатели!

Я посвящаю эту книгу моим современникам.

Не просто тем, кто родился как я — в 60-х годах прошлого столетия. Но тем, кому пришлось явиться в этот мир в некогда великой стране – Союзе Советских Социалистических Республик. Тем, кому пришлось формироваться как личность в обществе «без Бога» — в атеистическом мире коммунизма. А также тем, на чьих глазах впоследствии этот атеистический мир рухнул.

Что мир знает о нас, таких, как я?

В 90-х, после развала Советского Союза, мир удовлетворенно следил за тем, как кусочки бывшей «империи зла» маршируют от социализма к «приватизации и демократизации». Всех интересовало лишь то, как меняются наши политические системы, экономические приоритеты, отношения к правам человека и собственности. Мир наблюдал, как новые страны вливаются в «общемировые» процессы и человечество становится по-настоящему глобальным видом, после того как «железный занавес» разделял его на части.

Но эти события были только внешней стороной явлений, за которыми скрывается гигантский пласт того, что происходило и происходит в сфере духовного перерождения бывших советских народов. Вот этот-то самый пласт и делает нас по-своему особенными в мире, не похожими ни на кого.

Не верите? Спрашиваете, в чем же эта особенность и непохожесть состоит?

История знает много примеров тому, как целые континенты оказывались охваченными антирелигиозными и антицерковными воззрениями. Стоит только вспомнить Европу времен Великой Французской Буржуазной Революции. Но никогда атеизм не приобретал такого широчайшего размаха и такого фундаментального характера, как при коммунистических Советах.

В СССР проживало около 286 миллионов человек, а если к ним прибавить страны «социалистического лагеря», то можно легко вообразить себе силу влияния коммунистической доктрины. Она была не просто отрицанием церковных постулатов и институтов. Как ни парадоксально, но коммунизм стал практически новой религией, утверждавшей, что Царствие Небесное — вполне рукотворно и может быть построено вопреки Божественной силе на земле, без ответственности перед Судным Днем, без Великих Книг и общения с Богом. Эта квази-конфессия обладала собственной храмовой, культовой и ритуальной традицией, которая складывались не один день и не одно поколение.

Однако, безусловно, речь все равно идет об антирелигии, поскольку в коммунистической мировоззренческой системе не было места Богу.

В то же время коммунизм был не просто идеологией власти или совокупностью отдельных воззрений – это была во всех отношениях цельная научная и в то же время популярная доктрина. К тому же победа этого учения была щедро окроплена кровью миллионов, искренне отдавших свою жизнь за его торжество. Диалектический и исторический материализм вкупе с эволюционизмом Дарвина приобрели черты самостоятельной системы взглядов, способных давать ответы на все вопросы мироздания. Существовали даже коммунистические заповеди, собранные в документе под названием «Моральный кодекс строителя коммунизма».

Мое поколение и было воспитано этой системой, накопившей к концу ХХ-го столетия огромный потенциал воздействия на формирующуюся личность.

В школе нам говорили: советские космонавты летали в космос и убедились, что там никакого Бога нет. Нас с детства учили не верить в то, что Всевышний хоть как-то причастен ко всему сущему на земле.

Я помню, как маленьким пионером, спустя три месяца после того как мне повязали красный галстук на шею и прикрепили значок с юным Лениным на лацкан, мы с другом шлялись возле Никольского собора в Алма-Ате и приклеивали на забор храма самодельную листовку с надписью «Бога нет!». Я верил в правильность того, что я делал. Эта была глупая детская бравада, но она олицетворяла собой мою причастность к великому учению Маркса и Ленина, провозглашавшего, что верить надо в собственные силы разума и науки, а не в иррациональные высшие существа, которых боятся глупые и старые бабки из церкви.

Нам говорили взрослые: «Раньше люди боялись природы и приписывали ее могущество некому Богу, а сегодня мы — хозяева своей судьбы, мы материалисты. Все, что придумали муллы, попы и монахи – все ложь».

В школе мы были октябрятами, пионерами и комсомольцами. Все советские дети помнят, что именно в этих молодежных коммунистических организациях сызмальства формировалось в юных ленинцах фундаментальное отрицание Бога, Аллаха, Всевышнего.

В университете мы столкнулись с таким предметом, как «Научный атеизм». У него была, собственно, одна задача – препарировать мировые религии с точки зрения их абсурдности, нелогичности и несоответствия диалектическому материализму, системно и навсегда в осознании мира убить в нас понимание Бога.

И знаете, о люди Запада и Востока, им это удавалось на славу!

Это был могучий Советский Союз, где старшее поколение (отцы и деды) были коммунистами, защитившими его главную доктрину не в тиши кабинетов и мечетей, а на фронтах Гражданской и Великой Отечественной. Они и в повседневной жизни продолжали ее защищать ежедневной борьбой не только против «мирового империализма», но и против религии, как одного из его средств порабощения человеческого сознания с древних веков и до нашего времени.

А потом все рухнуло. Я про СССР.

Нам было в среднем немногим за 20.

Вдруг оказалось, что общество должно быть иным политически – это неожиданно осознали власть предержащие; что экономика должна быть построена по-другому – это осознали они же; и что отношения между людьми тоже, оказывается, должны быть в корне пересмотрены.

Ну, а что делать с Верой? И вот тут все оказалось намного сложнее.

Кто из представителей, как у нас принято говорить, «дальнего зарубежья» хотя бы раз задался вопросом, что происходило тогда по-настоящему в наших душах? Когда от воинствующего атеизма мы переходили к Вере? Когда исчезала доктрина коммунизма, и мы остались один на один с тем, что, оказывается, она не выдержала конкуренции с внешним миром, и нам придется находить себя в новых реалиях?

На первый взгляд вроде все просто – те, кто до революции верил в Аллаха, придут автоматически к исламу, те, кто ранее причислялся к католикам и православным – придут к христианству. Не так, мол, много времени прошло, чтобы забыть, что это такое. Ведь многие советские дедушки и бабушки пронесли светоч веры через все тернии борьбы марксистов-ленинцев с «религиозным мракобесием».

Верно. Но!

Мы же не просто должны были статистически перейти из одной социальной морфы в другую, не просто пройти по пути восстановления забытых традиций. Мы ведь должны были поверить.

Понимаете, поверить!!!!

Диалектический материализм объяснял все предельно понятно – и происхождение мира, и развитие видов по Дарвину, и связь явлений в природе и в обществе. Мы уходили от одной Цельности мировоззрения, но приобрели ли новую? Не формально, а искренне? Что и как происходило на самом деле? На своем Пути мы обретали Бога или лишь формальные признаки религиозности, не меняя сути своего отношения к Вселенной, к мирозданию?

Мир просто «перемотал» на своем пульте управления этот процесс – нашего прихода к Вере. Миру, в общем-то, было не особенно интересно – демократии худо-бедно продолжают строиться, страны вовсю участвуют в мировом рынке и иных геополитических игрищах. А что произошло и происходит в душах людей – это как бы происходит «за кадром». Или, в крайнем случае, отражается в хронике борьбы конфессий «за канонические территории влияния». Многие думали и продолжают думать: «Лишь бы не вырастали очаги религиозного экстремизма и терроризма – а остальное лишь экзотический антураж».

Я, мои друзья, родственники, знакомые – все ступили на Путь осознания своего нового понимания жизни и своего места в ней. Этот поиск и сегодня продолжается – споры о том, как верить, во что верить, в какую мечеть ходить. Быть христианином — это приемлемо для казаха или нет? Русский – это обязательно православный или нет? Нужно ли совершать все обряды? Как правильно их совершать и так далее.

А тут еще прибыли разные «миссионеры, муллы и проповедники», которые бодро использовали нашу болезнь «вчерашнего атеизма», часто разрушая жизнь людей и целых семей в сектах сомнительного толка.

А многие, между прочим, сказали так — а к чему меняться? Атеистов и людей вне конфессий и без нас в мире навалом. Что изменится, если я им останусь на всю оставшуюся жизнь?

И вот, на одном из поворотов моего Пути, состоялся тот диалог, который воодушевил меня на написание этой книги. Этот разговор с другом словно небесным прожектором осветил то главное, чему я решил посвятить ее страницы.

Однажды мой друг, Найзабек, в пылу спора сказал мне: ты много думаешь про то, как воспринимать тот или иной обряд, как относиться к тем или иным аспектам вероучения. А представь себе другую страну, где дети с детства естественно мусульмане, естественно католики, и это их образ жизни, система ценностей, приобретенная и внушенная изначально, с самого рождения. И они никогда, никогда не сомневаются так, как мы. Для них это не нечто новое, а просто естественно приобретенное с самых первых дней жизни, вроде имени.

И тогда я понял нечто.

И это нечто заключается в следующем. В каждой религии были первые сподвижники – первые христиане, первые буддисты, первые мусульмане -мухаджиры и ансары. Они были воистину первыми. Теми, кому предстояло «с нуля» поверить в Новое Слово Господне. Теми, кто изначально был лишен комфорта просто следовать устоявшейся системе ценностей, не задумываясь о том, что жизнь готовит им совершенно иную и замечательную судьбу.

Представьте – и мухаджиры и апостолы были теми людьми, которые вдруг поверили в новое Послание миру, смогли преодолеть в себе сомнения, страх, разночтения, традиции прошлого, отвергнуть все то, что было прежде до них, веками правило обществом и самое главное – составляло традиции их отцов, которые им вменялось в обязанность хранить незыблемыми.

Но они изменились. Они поверили во Христа. Они поверили Мухаммаду. Поверили Шакьямуни-Будде.

Они стали первыми, кто поверил.

И я понял. Мы такие же.

Они начали все с Начала. Мы тоже несем в себе поэтику первопроходцев и первых сподвижников. Мы трепещем, боимся, упрямо смыкаем губы, плачем, ошибаемся в суждениях, спорим друг с другом до хрипоты. С силой поднимаем глаза в возражении, сдерживаем дрожь челюстей, невпопад смеемся, врем, что верим, верим, что искренни. Среди нас есть упрямцы, конформисты, логики и иррационалисты. Каждый начинает с собственного шага – кто с разговора с замечательной личностью, кто с прочтения одной из Священных Книг, кто просто под влиянием личного примера друзей.

И мы тоже начинаем все с Начала.

Именно сомнение сделало нас подобными им — первым. На нашем Пути лежат сомнение и борьба с ним, победы и поражения разума, конфликты веры и души.

Конечно, можно возразить, что современным неофитам гораздо легче, чем их древним предшественникам. Ведь общества сегодня поощряют и приветствуют возвращение к духовным истокам прошлого, а не травят львами, не побивают камнями и не распинают.

Жизнь говорит, что это поверхностное понимание.

И тогда и сегодня Путь к Вере внутри человеческой души, человеческого сознания, не был простым и никогда не будет. Этот Путь всегда — процесс фундаментальной трансформации человеческой личности, маленькой и огромной вселенной, за которую идет вечная борьба светлого и темного начал.

Тогда и сегодня на искренний поиск истины отдельного индивидуума общество может обрушиться всей силой своей пропаганды, своего цинизма, карьеризма, лицемерия, силами капитала, военной и полицейской машины одновременно. Ведь мир, как и в древние времена, не преуспел в организации жизни по заповедям Великих Книг, и когда еще преуспеет?

И тогда, и сегодня конфессии всё более разделяют людей, когда должны были объединять, сливать воедино человеческую породу на основе мира и согласия перед очами Всевышнего.

Спустя многие годы и века, история создала в нашем лице неофитов, которым, возможно, предстоит участвовать в последних битвах Судного Дня. Может быть и нет, но ведь, помимо Главного Дня, свой судный день будет у каждого, во вневременном понимании этого явления.

Да, мы новые апостолы и мухаджиры. Мы должны так же пройти Путь сомнений, мучений, борьбы с условностями, косными традициями, непониманием и страхом, которые и сделали первых последователей легендарными, святыми и почитаемыми.

Дорогие мои современники! Вы думаете, что их судьба сильно отличалась от вашей? Думаете, они шли к Вере вне обстоятельств той жизни, которую знаете вы? Считаете, что в древности и средневековье было во сто крат сложнее стать на Путь Веры, чем сейчас? Или наоборот – вы считаете, что жизнь древних была проще, чем наша, элементарнее и менее насыщена эмоциями и переживаниями в силу, например, отсутствия у них глобального информационного знания?! Это те же люди, что и сейчас, граждане и подданные, воины и поэты, рыбаки и цари, родственники и должники, невесты, негоцианты, бедняки, конформисты и кочевники.

Когда я понял это, то решил обратиться к известной истории про одного Хорошего и Доброго Парня, его Двенадцать друзей и увидеть ее заново. Прожить ее снова, чтобы понять, как эти простые парни стали теми, о ком помнят тысячелетия и передают знания о них из уст в уста? Что происходило с ними до того, как они стали на Путь легендарный? Ведь до этого были просто пути обыкновенных людей, которые, все же, привели их к тем необыкновенным событиям, что поныне помнят и почитают люди разных народов и конфессий.

Казалось бы, есть между нами и ними одно существенное различие.

Они могли разговаривать с Великими Пророками непосредственно. Ощущать их, трогать полы их платья, задавать им вопросы о Вере, о Боге и получать на них вечные ответы, вдыхать аромат их дыхания, ощущать кожей их божественную харизму.

Это общение стало той силой, которая разрушала их сомнения и страхи. Они слышали, видели Великих, и им посчастливилось быть их свидетелями. Они видели их борьбу, не только против общества, но и внутри самих себя, а это бесценно.

А мы? Так вот, мы тоже можем. Мы тоже можем увидеть и услышать Великих. Они по-прежнему будут идти рядом с теми, кто искренне ищет и пытается обрести.

И я сказал себе, а что нужно сделать для этого?

О, Единоверцы!

Закройте глаза и протяните руку.

Коснитесь полы их одеяния.

Просто назовите Великих Пророков по имени,

И они обернутся, взглянут вам прямо в глаза.

И они ответят вам,

Как и в те времена,

Когда их, также как нас, окружали

Сомнения и страх,

И когда Бог Всевышний

Вел с ними неспешный свой разговор,

Нам с вами предназначенный.

Стих 1.

Вотъ посланники. НЂкоторым из нихъ Мы дали преимущество предъ другими: въ числЂ ихъ были такiе, съ которыми Богъ говорилъ, а нЂкоторыхъ Онъ возвёлъ на высшiя степени.

Коранъ. Глава 2,«Корова». Стихъ 254.

Я знаю, вы знаете эту историю,

Которую знают все люди на свете,

Которую знают и о ней рассуждают

Так компетентно, как будто сами её видели.

И даже если не видели, то знают.

Да, в общем, я не расскажу ничего нового,

Откройте самое большое издание

Той книги, которую можно найти повсюду,

И там вы ее прочтете, эту историю.

Здесь ей суждено быть снова рассказанной.

Это было давно, если я не путаю,

В стране, в которой, как и раньше идет война.

Война, в которой, вопреки воле тысяч праведников,

Разъединено то, что должно было быть единым,

И конца которой не видно.

В общем, как говорится Великими Книгами,

Жил там человек, Хороший такой, Добрый.

Обладал всеми гражданскими правами

И голосовал, говорят, на выборах Синедриона

Так, как советовали старшие.

Этот человек может даже и не человек вовсе,

Но это все думают по-разному.

В нашем простом повествовании не важно,

Кем он был и когда умер.

Про то, как и за что умер — расскажу отдельно.

Некоторые говорят, что был он пастухом,

Некоторые, что был плотником.

В общем, и это не принципиально, главное –

Он обладал специальностью,

Общественно полезной и нужной.

Однако Хороший и Добрый Человек был оригинальным,

Он однажды крепко выспался,

Встал со своего небогатого ложа и понял,

Что общественно полезная специальность не цель,

Не средство, чтобы сделать людей лучше.

Вы так сами, между прочим, не думайте,

А то, что же это такое будет, если каждый

Усомнится в своей специальности

И перестанет ею гордиться и наслаждаться, а?

Это разве порядок будет в стране, а?

Но дело в том, что этот парень был не «каждый».

Так вот, судьба распорядилась, что утром

Тем самым, о котором я рассказываю,

Когда он крепко выспался и вышел

На знойную Назаретскую улицу,

Тогда, в тот момент, Бог проходил мимо,

А может и ангел какой-то из Господней Администрации,

Министр среди ангелов по социальным вопросам.

Такое вообще случается редко,

Когда Бог ходит по Назаретским улицам.

Сейчас, говорят, он там и подавно не ходит,

Но это уже досужие размышления.

Так вот Бог сказал ему (сам или устами ангела, не установлено):

«Ну, и что Мне теперь со всем этим делать,

С тем, что Я понасоздавал тут в Израиле, да и во всем мире?»

А парень этот, Хороший и Добрый, отвечает:

«А чем Ты, Алахи, недоволен?

Вон люди с освоенными специальностями,

Вон чиновники с высоким уровнем патриотизма,

Вон священники, благие, бородатые и чтущие Тебя,

Что плохого-то под сенью пальм, созданных Тобою?

Вон, смотри, даже повстанцы есть,

Кладущие жизнь за свободу Израиля

Против римлян, которых Соединенные Штаты

В будущем объявят своими прадедушками.

Что плохого-то в мире естественном?

Знаний мало? Так Эйнштейн и Вольтер не родились еще.

Справедливости? А разве это божественное слово, не человеческое?

Ведь Ты же справедливость разве придумывал?»

Так спокойно отвечал ему Парень Хороший и Добрый.

Задумался Бог (или его ангел, смотря из какой вы конфессии).

«Да, правда, не придумывал справедливости Я.

Ведь должны быть кто-то богаче и талантливее,

Кто-то с медицинской страховкой, а кто-то нет.

Разве не от самого человека это зависит,

То, какое место он займет в мире, Мной созданном?

Должны быть иерархия и субординация,

Как у пчел и термитов, да и у всех созданий божьих.

Даже у волков тюркского племени

Есть Альфа-самцы и Гамма-оппозиция.

А чего вы хотите от людей бесхвостых?»

Это Он не ругался, не подумайте, просто задумался.

А Парень-то наш был не прост, он продолжил:

«А если так, что все хорошо в мире,

Тогда о чем ты беспокоишься, Отче?

Мог бы поехать в Европу – лучшее Свое творение,

А зачем ходить по пыльному Назарету

И разговаривать с человеком без высшего образования,

Без сана, без монашеской вериги, без трона и меча?

Что Тебе до смысла в беседе человеческой?

Что Тебе дела до детей Аврамовых?»

«Ну, про Европу ты, скажем, загнул.

Сегодня это не лучшее, что есть в мире, но Я понял –

Ты – мальчик, который видит будущее.

Я же сам так придумал, что кто-то может, а кто-то нет,

Вот ты, например, оказывается, что-то видишь.

Вот будет тебе от Меня такое задание –

Ты спроси людей – может, Я что-то не так придумал?

Может плохо это — царства человеческие?

Может, пусть какую-нибудь республику сделают, демократию?

Как у греков или у римлян, или у кочевников с их конями?

Может, пусть выбирают Иродов сами, чем Я их буду помазывать,

Даже, говорят, коммунизм бывает, где в Меня не верят.

Поэкспериментировать надо хорошенько, что ли?

А то Израиль молодой и уже сразу древний,

Даже скучно как-то получается.

Или – пусть будут какие-нибудь мировые попы –

Далай-ламы вселенские или римские,

А то засиделись тут в национальных квартирах,

Человек человеку не брат, а источник распрей.

Ты, это, давай, покумекай, как-нибудь, а Я появлюсь

И поговорим еще, если Бог… ну в смысле, встретимся»

Зевнул аватар божественный и пошел себе далее

По пыльной улице Назаретской

Той походкой, которую копируют все люди,

Уставшие от гордости и бремени власти, с одним отличием –

У людей нет Вечности.

Не знал, не знал народ, говорящий по-арамейски, что произошло!

Просто что-то почувствовал, наверное, ой почувствовал,

Потому что в этот самый миг такая грустная песня

Еврейская полетела над городом.

Пела её мама чья-то очень грустно и печально…

Именно в этот миг мир изменился

Навсегда-навсегда-навсегда.

И Парень наш Хороший и Добрый изменился

Навсегда-навсегда-навсегда.

Что же Ты, Бог беспечный, гуляющий по тем улицам, каким хочешь!

Что же Ты так, безответственно и походя,

Заронил в душу Хорошего и Доброго Парня идею,

Которую Сам недомыслил и бросил, а он загорелся!

Что видел тогда человек, кроме царств человеческих?

Что должен был сказать, этот молодой специалист

Тем магнатам, умудренным опытом —

О том, что несовершенен мир, построенный Тобою?

Ай-яй-яй, как ему убедить людей сильных и успешных?

Ай-яй-яй, что же сделал Ты с мальчиком, Отче?

Стих 2.

40 (45). Вот сказали ангелы: «О Марийам! Вот, Аллах радует тебя вестью о слове от Него, имя которого ‘Иса, сын Марийам, славном в ближнем и последнем мире и из приближенных.

41 (46). И будет говорить он с людьми в колыбели и взрослым и будет из праведников»…

…43 (48) И научит Он [Аллах] его писанию и мудрости, И Торе и Евангелию, (49) и сделает его посланником к сынам Исра’ила…

Коран. Сура 3, «Семейство Имрана».

Нет-нет, беседа этого дня так не закончилась!

Обернулся тогда Бог (или его сублимация, я не знаю точно, не помню) и сказал:

«Кстати, только три раза явлюсь к тебе Я.

Так что если нужны разъяснения там, системный консалтинг,

Задавай вопросы, Сын мой, смело. До встречи.

А Я пока полюбуюсь закатом Галилейским»

И ушёл.

Парень наш, между прочим, потерял сознание.

Ведь думаете, это просто — разговаривать с Вечностью?!

Я на вас посмотрю, если вы увидите

Хотя бы мелкого чиновника из Небесной Администрации,

Как это на вас подействует!

Он упал, и вышла его Мама и все-все-все поняла!

Нет, не заболел он падучей, нет!

Нет, не температура у него и не грипп!

Она увидела сквозь бледность сына

Знакомое лицо, говорят, её любимого…

Тут вообще много загадок в повествовании,

Так что, вы особо меня не перебивайте.

Я и сам не знаю, что она увидела и поняла,

Эта простая подданная Ирода, но она плакала.

Говорят, что водопад в наших горах – это её вечные слёзы.

А парень проснулся утром, как ни в чём ни бывало,

И пошел отрабатывать свой трудовой день, как положено.

То ли овец стриг, то ли мебель модную делал,

Но день был таким как обычно.

Видимо забыл все Сердечный.

Друг, выйди на площадь и посмотри!

Видишь, стоит здание такое с высоким шпилем?

О чём оно говорит тебе, друг, об архитектуре?

Нет, друг. Оно говорит, что не забыл Парень о беседе этой,

Не забыл. И мы его не забудем.

Потом, это только потом, будут разные люди,

Императоры, апостолы и Мартин Лютер.

Потом-потом будут мусульмане и из них выйдут другие мусульмане.

Потом-потом будет много пап, а Мама всегда будет одна.

Потом будет очень много разных событий!

Будут люди спорить о сущем и трансцендентном,

О догмах, новациях, о науке и мироздании.

Потом кто-то даже именем Парня убьет кого-то.

Потом появятся отрицающие все

И фанатики, не испытывающие сомнений.

Но, друг мой, я в этом пока не очень разбираюсь…

*******

Стих 16. Воскресшее сердце

«Расскажи, Левий Матфей, про Путь свой до дня сегодняшнего».

Э-э… не так наполнен эмоциями мой рассказ, как рассказ Кифы,

Но есть кое-что общее, вернее отличие, что ли…

Ты, Кифа, говорил, не играй с властью, с сильными мира,

А я ведь и был этой самой властью,

Теми, кто милует негоциантов или стирает их в порошок за ошибки.

Правда, началось это не сразу. Как и любой путь к власти.

Иной раз смотришь на милого мальчика и не ведаешь,

Что в будущем это будет жестокий вершитель судеб

Или тиран, или беспринципный каратель.

Что ж я так все в чёрных тонах? А может, и просвещенный правитель,

А может, мудрый судья. Суть в том, что все они

Берутся из вот этих самых мальчиков,

Глядящих на мир глазами того, кто вечно

Потом будет их путеводной звездой – белой или чёрной.

Когда шагнул я в молодость – всё у меня было,

Я имею в виду, в материальном плане.

Зажиточные родители, образование, друзья,

Любимые занятия, коллекции и интересы,

Взгляды взрослых – «хороший воспитанный юноша».

Но был один порок, никому пока не заметный,

Проявившийся в мегаполисе,

Единственном пока нам Всевышнем данном – в Иерушалаиме,

Где я учился и откуда не вернулся в дом родной.

Любил я разгульную жизнь, шумные компании, пирушки.

И странное во мне было сочетание –

По профессии будучи финансистом —

Деньги от меня утекали, как вода между пальцев,

Но… еще и притягивал я их как-то.

Вот сейчас спроси как – не вспомню.

Не то, чтобы я не работал – работал,

Не то, чтобы был глупый – нет очень талантливый,

Не то, чтобы был мотом – да нет же, просто был щедрым.

Ведь жизнь-то была прекрасна, и ее возможности

Будто распростерлись под моими ногами…

Нет-нет, азартными играми не грешил –

Так, в общем, как все – по чуть-чуть, в меру, да понемногу.

Гулящие девушки? Продажные женщины? Да нет.

Если честно, то вообще никогда. И нечего надо мной хихикать!

Просто стеснялся… Да, стеснялся, а что тут смешного?!

Но случилось у меня тогда вот что.

Эх, жалко бросил курить, а то покурил бы.

Понимаете, будучи мотом, я все же всегда считал деньги

В голове – у кого занял, кто мне должен,

Когда заплатят гонорар и так далее.

Всегда срабатывало в голове: «Ой! Остановись-ка!

На сегодня хватит. Еще не хватало, пойдешь по миру,

Перед родителями стыдно будет…

Да и перед родственниками – я в некотором роде их надежда.

А тут – на тебе, финансист, промотавший последние штаны.

Стыдно»… Ну, так о чём я? Ага, про то, что случилось.

Тогда было чу̀дное утро в Иерушалаиме.

Только птички начали разговаривать, да ослики топотать.

Люди еще не проснулись толком и потому еще не шумели,

Молча так ехали себе на работу.

А я вышел из ночного клуба и стоял ошеломленный

Красотой рассвета в любимом городе.

И тут появилась она… О, ты прекрасна, возлюбленная моя,

Ты прекрасна! Глаза твои голубиные под кудрями твоими;

Волоса твои, как стадо коз, сходящих с горы Галаадской;

Зубы твои, как стадо выстриженных овец…

Да ладно-ладно, не буду больше петь… Просто не знаете вы,

Что звали её, это чудо утреннего Иерушалаима – Суламифь…

Суламифь, душа моя! И сейчас моё сердце поет Песнь Песней!

Ведь за столько тысячелетий

Есть ли что-либо лучше, чем то, что пел Соломон своей возлюбленной?..

Да-да, Иуда. И мытарь может быть лириком.

И вообще, что вы все время смеетесь?

Когда Кифа рассказывал, никто не смеялся!

Я что, что-то смешное рассказываю?

Вон парня в краску вогнали, бессовестные…

Ладно, продолжаю.

Как клипер «Катти Сарк», как мираж в ханаанской пустыне,

Как цеппелин на фоне голубого альпийского неба,

Проплыла она мимо меня, ошеломленного,

Рея гордо и с достоинством, как звездно-полосатый стяг.

Не наш, не наш, а американский.

Я увидел, каким я стал маленьким и страшненьким,

Неловким и угловатым, взлохмаченным

И несоответствующим случаю.

И тут чудо случилось. О, чудо!

Шея ее, как башня Давидова,

Медленно повернулась, как ось Земли,

И… она улыбнулась мне!!! Нежной и скромной улыбкой

Такой чистой невинности, что ангел,

Пролетавший мимо постеснялся

Кусков наготы, выглядывающей у него из-под доспехов!

Шея твоя, как башня Давидова, сооруженная для оружий,

Тысяча щитов висит на ней – все щиты сильных.

Да-да, щиты сильных, потому что я помчался наводить справки

И узнал, что она – не простая еврейская девушка,

А дочь начальника всех мытарей.

(Да-да, Кифа, того, кто ходил в сандалиях, как у тебя.

Это я ему подарил… Но об этом потом).

Я даже узнал, где ее окно, и теперь каждый вечер

Прохаживался мимо, надеясь опять

Увидеть этот божественный образ.

В конце концов, я подумал и решился.

А что, думаю, такого зазорного?

Парень я из семьи приличной. И благородной.

Не такой, как Бану Хашима, но всё же.

Почему просто не пойти и не представиться

Её папе, как положено? Не заявить о своих намерениях,

Ведь всё с чего-то начинается.

Ведь, несмотря на мою разгульную молодость,

Репутация у меня приличного профессионала,

Обученного современным технологиям управления.

В общем, в один прекрасный день я постучался в дом её,

В смысле отца её… И предстал перед ним, как положено…

Да нормальная у меня была рожа!… Ну, прекратите ржать, хватит!

Филипп, да скажи им, ведь ты же знаешь, что такое свататься!

Ты же не то, что эти… бродяги бессемейные…

Ай, не буду ничего рассказывать!… Ладно, ладно, прости,

Друг Возлюбленный. Просто скажи им… Ладно, не обижаюсь я.

Ну, нарушил я некоторые обычаи. Но это уж, извините,

Болезни, так сказать, мегаполиса.

В общем, пришел я утром и познакомился.

Честно говоря, боялся страшно, но не мямлил.

Мысли свои, слава Адонаи, умею выражать точно.

Вообще-то я и не сватался, просто попросил разрешения

Приглашать девушку на литературные вечера или

На концерты римских знаменитостей.

Отец её меня выслушал с достоинством, и вместо грома и молний

Спокойно так ответил: «Я вижу, что рода вы благородного,

Не такого, как Винздоры, но всё-таки.

И юноша добропорядочный, с профессией.

В общем, я доверяю вам, молодой человек».

И он позвал её в комнату. Вот тут я потерялся и проглотил язык.

Пленила ты сердце мое, сестра моя, невеста;

Пленила ты сердце мое одним взглядом очей твоих,

Одним ожерельем на шее твоем…

Это преувеличение, про взгляд – она даже не подняла очей ни разу

Во время разговора. Только тихо-тихо отвечала и кивала,

А я млел от ее голоса так, что жара иерушалаимская

Стала совсем невыносимой мне в смокинге.

Но это не было пыткой, нет! Если и так, то это самая

Сладкая мука на свете. Пусть бы она продолжалась и продолжалась!

Прошло несколько дней, и вот он я – стою и жду невесту свою

На первое свидание. План такой – идем на сладкое индийское кино

Без пошлостей, а потом гуляем по улице.

Но в тот вечер пришлось понять мне,

Как жизнь моя навсегда изменится.

Тихо и скромно вышли мы на улицу к моему ослику,

Вежливо попрощались с родителями, отъехали пару кварталов и тут…

Смотрю – девушка моя изменилась. Глаза стали пламенем,

А рыжие волосы рвались из-под покрывала на свободу

И задышали горячими волнами Галилейского моря.

«А что твой осёл такой медленный, дружок?

А не занять ли нам коня у того господина?»

«Гм…А…Мм.. коня дозволено только римским всадникам.

Ты же понимаешь, что это сословие…»

«А девушки говорят, за пару сестерциев, он покатает»

Адонаи! Пара сестерциев – это весь мой гонорар!

Но… В общем, чего не сделаешь для возлюбленной.

Хорошо, что договорился за полсестерция и за серебряный портсигар.

Да и повезло, что не получил в зубы от всадника

За посягательство на его сословный знак отличия.

Однако, дело в том, что она-то каталась, а я как болван,

Плелся сзади на ослике и думал, как она не боится?

Увидят национал-патриоты, что ж будет?

Эх не знал я… не знал… Ну, да ладно, всё по порядку.

Вот такое индийское кино.

Разозлился я сильно, но потом подумал – станет женой, остепенится.

Надо бы поскорее делать ей предложение,

Чтобы потом требовать нужного поведения.

Да и перед папой её неудобно. Узнает – мне мало не покажется.

А ведь узнает – город у нас маленький, хоть и величиной с весь мир.

Так прошла пара свиданий, но потом я проявил волю.

Вывез ее на ослике подальше от глаз и говорю,

Так, мол, и так, будешь моей невестою.

А сам заметил – уже хмуриться научился в её присутствии.

А раньше на свидания ходил, улыбался только, как истукан, не знал, что сказать.

Тут всё и выяснилось. «Прости, говорит, Левий,

(И руку мне свою на щеку положила так нежно.

Я аж вздрогнул – не так я представлял первое соприкосновение).

Но есть у меня возлюбленный, он Кананит,

Партизан он, в Беловежской пуще прячется.

С врагами-колонизаторами воюет.

Ему я отдала свое сердце, папа не знает, но подозревает.

Страдаю я сама и тебя мучаю.

Поэтому покатай меня еще на ослике,

Спой еще раз Песнь Песней, как обычно».

«Что, зло говорю я, хорошо у меня получается?»

«Нет, говорит она, это мой Денис Давыдов мне пел её.

А мы, давай, потом расстанемся, ладно?»

Я похолодел. Даже Песнь Песней украли у меня.

Это было слишком. Слова «расстанемся, ладно» уже услышал я из тумана.

Алахи! Только со мной-то не должна такая банальщина случиться!

Это ж я, как мальчишка, попался в ловушку своих чувств!

«Хорошо, говорю, отвезу тебя домой, раз так».

И едем. Молча, едем. Смотрю – слеза у неё.

Прости, говорит, не жестокая я, не издевалась над тобой.

И не вытягивала деньги. Эти всадники скоро в горы уходят.

Мне надо было разузнать, когда и куда.

Ты благородному делу помог, между прочим.

И тут взорвалось во мне всё. Я! Добропорядочный гражданин!

Соблюдающий законы своей Родины. И Рима!

Мало того, что мечту, Песнь Песней забрали,

А тут еще и спонсор бандитов каких-то!

Разве это – Справедливо!? Это – Справедливо!?

И тут план у меня возник, мне казалось верный.

Говорю ей: «Ладно, только просьба у меня есть.

Не буду на тебя женихом глядеть, дружбу мою не отвергай только!

Я тебе и помогать буду, когда потребуется».

И… она поцеловала меня! Но поцелуй был чужим!

Украденным у этого Че Гевары! И не моим!

Но ничего, подумал я. Придет время и моему поцелую.

Что, Шимеон, притих? Думаешь, я задумал зелотов сдать?

И от женишка ее избавиться? Да не-е-е-т… Почто мне эти герильерос?

Я о власти думал. Да пока не об этой… О власти над Суламифью.

Заметил я одну вещь… Я ведь психолог, вы знаете.

Когда она разведкой-то своей занималась,

То у всадника на лошади, то когда в ресторане вместе

С римлянами вина пьем, то когда в оперу их ходим,

На Бочелли или на Паваротти, то она не совсем и разведчик в это время.

Нравится ей эта мишура. Смотрит она на все и наивно радуется

Этим огням большого города. Так бывает с дочками

Не обязательно строгих, а просто порядочных родителей.

Что-то не срабатывает в воспитании, наверное?

Скорее нет – не видят девочки, что за разноцветием шоу-культуры

Стоит этот – всегда Бледный и Голодный.

И пожирает тех, кто… не готов, что ли?

Так вот, план мой простой был. Подарю я ей этот мир прекрасный

Во всей красе современной цивилизации!

С широкого плеча сброшу плащ своей щедрости к ее ногам.

А эти рампы, саксофоны и подиумы и я

Затмят партизанский имидж бродяги Команданте.

Не буду рассказывать подробно, что я совершал…

Если бы не вы, вряд ли хотелось бы мне туда возвращаться воспоминаниями…

Весь город ночной я швырнул к ногам её.

Не боялась она – ведь рядом друг (я, то бишь)!

Но я лишь бродил рядом, Бледный и Голодный.

И не был я ей другом.

Я влез в страшные долги,

Ведь мне, профессионалу, еще верили и ссужали…

А закончилось тем, что однажды я её изнасиловал.

Нет! Нет! Не смотрите на меня так! Это было не насилие!

Я просто… потребовал своего, и она согласилась.

На ложе моем ночью искала я того, которого любит душа моя,

Искала его и не нашла его.

Встану же я, пойду по городу, по улицам и площадям,

И буду искать того, которого любит душа моя;

Искала я его, и не нашла его.

Я торжествовал! Вот она – победа! Вот оно торжество Справедливости!

Вот она любовь завоеванная, заслуженная, моя!

Потом я спросил её: «Любишь?

Теперь-то ты любишь меня, о, боль моего сердца?»

А она… «Нет». «Тогда почему!? …Почему!?»

А она: «Ты так добр с нами». Я!? Добр!? С нами!?

Сейчас…

Сейчас, я успокоюсь…

Я все понял тогда. Я все понял. А он смеялся —

Бледный, но Сытый и Довольный!

Сердце мое умерло тогда, мне казалось, навсегда.

Не знал я, что умрет оно не раз, но теперь я знаю,

Оно может воскреснуть. Вы представляете? Воскреснуть!

Но в тот момент я умер и превратился в мрамор.

Белый, с жесткими и больными краями.

Вот только тогда я задумал, не сердись, Шимеон, все же сдать

Влюбленную пару властям – они встречались.

Я знал, где и когда.

Только однажды я еще раз спросил её: «Суламифь!

А простит тебя твой возлюбленный?»

«Не знаю, сказала она, но это мой дар тебе,

Ведь ты единственный среди всех, кого я встречала,

Показал мне пороки мира, но оставил меня чистой и ранимой».

Вот это и доконало меня. И… Я не сдал их.

Это сделали другие наши добропорядочные соотечественники.

Из газет я узнал, что римляне поймали их в садах.

Команданте долго и жестоко сопротивлялся,

Его хотели взять живьем, но он не сдавался.

Ее убили случайно – не хотели. Толкнули в пылу боя.

Она ударилась виском о камень и тихо умерла.

Центурион орал, что ее просто должны были вручить

Живьем папаше – там все развели, что вы, мол, идиоты, наделали?

Когда Че Гевара понял, что Суламифи нет,

Он бросился с новой силой, и его пришлось зарубить.

Он так и не сдался.

Он хотел к ней.

Они слишком долго

Прожили в расставании…

….Но рассказ мой еще не закончен, вам интересно?

Тогда я умер во второй раз, но никому до этого не было дела…

У меня появилась новая проблема.

Беда, как говориться, одна не приходит.

Весь вопрос заключался в моей разгульной жизни,

Которая, понятное дело, была мне не по карману.

Я уже говорил, что влез в долги.

Друзьям, соседям, коллегам, партнерам,

Менялам, римлянам и прочим. Это как снежный ком –

Он растет и потихоньку начинает тебя придавливать.

Это страшно, когда приходится всем врать,

Изворачиваться, не отвечать на телефонные звонки,

Тихо стоять у двери и слушать, не ушли ли?

Бояться встречать друзей, знакомых, вообще людей,

Потому что каждый спрашивает – когда же?

До какой-то поры работает воображение,

Ты выдумываешь сотни причин и они – о, ужас! – им верят.

Потом причины заканчиваются,

Потом просто перестаешь быть частью социума.

Потом становишься изгоем, когда тебя начинают разыскивать.

Нет-нет! Не думайте, что все, прям, такие уж волки.

Некоторые нормально терпят. Вопрос в том, что ты уже не человек.

У тебя отсекли какую-то важную социальную функцию.

Ты даже в беседах разговариваешь сам с собой.

И мысль у тебя всегда одна, вернее ее уже нет.

Каждый день тебе кажется, что хуже быть не может,

Потом оказывается, что может.

Вначале ты веришь в провидение, потом в удачу.

Потом заканчивается вся вера. Вся.

А знаете, что самое ужасное? Что начинает умирать Совесть.

И ты это физически чувствуешь. А это ужасно.

Потому что Совесть – это вера в Бога Всевышнего.

Это не только твоя мораль воспитанная,

А еще и генная, и тобою приобретенная.

Это твое мерило самого себя, в общем-то.

Ты видишь, как начинают заканчиваться остатки твоей личности.

Но, честно скажу, я держался. Я даже пытался работать.

Но, кто же поверит финансисту, который сам человек-проблема?

Любой еврей знает, что это просто небезопасно,

Что вместе со мной они покупают мои проблемы.

И это не замкнутый круг. Это бездна. Бледная и Голодная Бездна.

Я не верю в дурацкие сказки про мышку,

Которая в крынке взбила из молока масло.

Не придет Николай Угодник с чеком,

Компенсирующим твои нечестивые долги и расходы.

А как, вы спросите, человек, все же, выживает?

А тебя покупают. Покупают, если это кому-то выгодно.

И вот однажды, в один из дней пасмурных

Отворилась дверь в мою яму. Я бы иначе не назвал тот схрон,

В котором я сам себя спрятал от мира.

И зашел, кто бы вы подумали? Не догадаетесь, отец Суламифи.

Я валялся на полу невоспитанно. А что мне еще делать?

Личности моей, как ценности, уже не существовало.

Он посидел долго и молча, потом сказал спокойно и властно:

«Левий Матфей! Мы с тобой где-то вместе в несчастье.

Но я не из-за чувств пришел сюда, не подумай.

Я все про нее знал, но надеялся, что ты окажешься умнее.

Ладно, это все дела прошлые. Я выкупил твои долги,

Но не из-за того, что я такой добрый.

Я главный мытарь Израиля, ну и всяких там царств, чем он оказался.

Ты мне нужен для работы, парень,

Работы серьезной и ответственной.

Народ плохо платит налоги и поборы.

Римляне недовольны. Ирод лютует.

Это может стать для нас геополитическим коллапсом.

Мне нужна срочно реформа отрасли.

Ты спросишь, почему именно тебя я ищу?

Мне плевать на твое образование.

Мне все равно, какой у тебя опыт.

Уж еврея финансиста я всегда смогу найти. И везде.

Я долго слежу за тобой. Твои истории…

Твоя история с долгами,

Вернее с тем, как ты выкручивался их не отдавать

Дала тебе бесценный опыт изобретения

Тысячи поводов невозвращения денег.

Ты эти способы знаешь.

Сердце твое холодно, как мрамор,

Бо̀льный краями. Тебя не проведешь, это раз.

И твою нелюбовь к национально-патриотической риторике

Я тоже хочу использовать с пользой,

Извини за тавтологию, но это именно то, что имею в виду.

Наши налоговики-евреи, наслушавшись зелотов, да и раввинов,

Как бы повежливее сказать, стали мягки к своему народу.

А не понимают одной вещи,

Что если мы не соберем доходной части бюджета,

То Рим будет недоволен.

А кто тогда нам поможет в войне с арабами?

Или с персами, говорят, такая будет?

Сейчас решается судьба, сынок.

Кто мы будем – грозным сателлитом Рима?

Или глупым изгоем, как некие бестолковые националисты?

Так что это, сынок, тебе не рабство Египетское,

Это геополитика, не путай corpus et curpus».

Ну, и как вы думаете, я не согласился?

Да я на следующий же день стоял у офиса

Национального налогового управления

Министерства бюджетно-стратегического планирования!

Вот тут-то я и расскажу вам о власти.

Что такое власть над женщиной? Да это мелкая корпускула

Великого механизма управления человеками.

Мы же у себя в Министерстве

Управляли гигантскими волнами – отливными и приливными.

Значит, если брать аллегорию из физики, власть – это свет.

И попробовал бы тогда кто-нибудь мне заявить обратное.

Мы тогда стали как могучий орден,

Стоящий между римскими и израильскими интересами.

Поэтому нас не любили обе стороны.

Интересы у них вроде одинаковые, и вроде бы только деньги с народа.

Ан нет, там очень много нюансов.

Сколько выдать на обслуживание дворца Ирода?

Сколько выдать командировочных легионерам?

Сколько на иды мартовские, а сколько на Песах?

Сколько отправить в Рим и убедить их, что больше невозможно?

Хех, да даже война с зелотами была в моих руках – это просто.

Сократи бюджет карательных экспедиций, и все тут.

Вы думаете, Пилату интересно копаться в финансовых расчетах?

Гм, правда тут возникала определенная проблема…

Ведь парень то он не простой и таланты серебра, хоть и воин,

Считает бодро даже после вакханалий утомительных.

Но и тут мы проявили смекалку.

Любой орден имеет свой тайный язык,

Только адептам ведомый, а другими чтоб был не понят.

Вот тогда-то мы и изобрели все эти секвестры, депозиты,

Акцизы, акцепты и межведомственные балансы,

(это звучит, как песня, согласитесь?) инкассы, оффшоры,

Аккредитивы, Госпланы и бухгалтерские отчеты,

Платежные поручения, кредитных менеджеров и прочие овердрафты.

Ну, какой же Пилат будет во всем этом идише разбираться?

Хи-хи, а это в основном все, либо на его родной латыни

Либо на английском

(будет такой язык, даже у жителей Иерушалаима).

Так что, власть эта всемогущая и по-настоящему страшная.

Отпустить одного бандита на Песах – это не традиция.

Это сокращение бюджета пенитенциарной системы.

Крест неси сам – это не аллегория.

Это дисциплина расходов на экзекуцию.

Ироду Антипе дали больше денег на entertainment, и он не лезет в политику!

Самое милое дело – это налоговые экспедиции!

Это когда едешь на ослике (не таком, как тогда у меня был, а на толстом, сытом),

А рядом два верблюда порожних — туда,

И прогибающихся под тяжестью – обратно.

А с тобой десяток римлян – они на воровство не падкие, не то, что наши.

Только случилось со мной однажды то, почему я здесь.

Направили меня тогда в Вифсаиды

(к тебе, Кифа, на родину).

Экспедиция легкая – надо только к каждому язык свой найти.

Но я-то уж говорил, меня не проведешь, за то и взяли.

Негоцианты то сами бегут и несут.

Раввины спорят, доказывают что-то, а я прилюдно:

«Ты что, на восстановлении Храма сэкономить хочешь, уважаемый?»

И так это вежливо и грозно звучит «уважаемый»,

Что кряхтят, а достают денежки, люди-то смотрят.

Главы кибуцев говорят, жаловаться, мол, будут.

Жалуйся, дорогой Моше, жалуйся!

Только жалоба ко мне же и придет, если царю наябедничаешь.

И если римлянам будешь писать — тоже ко мне.

Дорогу тогда и акведук за свой счет будете прокладывать, хорошо?

Ничего не хорошо, думают отцы-демократы и несут-несут денежку.

А то и скотом разным или посудой.

Можно и археологическими ценностями – их в Палестине навалом.

Хуже с простолюдинами. Бедность там страшная, что и говорить.

Но государство-то стоять должно!

Оно же вот о них заботится, все они у нас записаны в Госплане.

Так я думал тогда, овеваемый вифсаидским ветерком…

А случилось все в забытом всеми кибуце на окраине.

Заехал я в один домик – еле его заметил, маленький такой, скособоченный.

Женщина там была, уходить собиралась.

Оглянулся я … Знаете, что такое ничего? Так вот в доме было и того меньше.

Гляжу – две монетки лежат. Во-о-о-т она, еврейская закваска!

Ну и говорю, так, мол, и так, по справедливости.

Одну себе оставь, а другую мне отдай

Для государства Еврейского и империи Римской, или наоборот.

Она — в плачь, «не отбирай». Отчаянно так плачет.

Я ей лекцию – государство наше во вражеском окружении,

Бла-бла-бла, гражданская позиция, на первом месте для нас безопасность и так далее.

А она: «Будь человеком, отдай». Тут я добренького играю: «А почему?»

Не говорит, упрямая. Твердит, оставь мне ее, добрый человек, и всё.

Ну, я обученный таким делам. Оттолкнул ее, взял монетку.

И вышел с мыслями, «какой я молодец, честный, мог и две забрать,

Небось, по ведомству уже два месяца у нее просрочки.

Пеня там и все такое. Но я-то добрый – только одну забрал».

Но… почему-то запомнил я её, эту женщину.

Столько людей разных видишь в экспедиции – не упомнить всех!

А её вот запомнил.

Прошло несколько дней. Я вернулся в Иерушалаим.

Вышел, помню, днем прогуляться.

Гляжу, толпа куда-то идет. Картина знакомая.

Казнить кого-то ведут на Голгофу.

Кричат все, беснуются.

Решил я вина попить, потом догоню.

Гляжу, а кошель то дома забыл.

Мог я и удостоверение предъявить, да бесплатно угоститься.

(Вот она еще одна прелесть власти).

Ладно, думаю, я ведь честный чиновник, в другой раз.

Но тут, вдруг, нащупал в кармане ту самую копеечку,

Видно завалялась она. Да ничего —

Потом в казну доложу, а может быть и нет, что там копеечка?

Да и купил стаканчик вина себе в удовольствие.

Прохладного такого, приятного.

Потом пошел догонять процессию.

Любил я тогда смотреть на торжество Справедливости

И законности. Значит, есть порядок. Значит, есть держава.

Значит, на высоком уровне у нас государственное управление.

Сердце ведь тогда у меня было мертвое…

Это, Кифа, того парнишку казнили, зелота.

Да-да, я там тоже был рядом, но тебя я тогда не знал.

Был я, когда умер он. Только остался равнодушен к его крикам.

А потом случилось страшное.

Ты, Кифа, любовь народа к нему преувеличиваешь.

Парень-то быстро умер, не дали людям понаслаждаться муками.

Многие зеваки просто заткнулись из-за разочарования.

Но, ты прав, хотя бы не роптали и не возмущались.

Тут центурион кричит: «Родственники есть?»

Вдруг… Эта женщина выходит. Я обомлел.

Центурион: «Еще кто есть? Подходите, с креста снимите!»

Знаешь, Друг мой Возлюбленный, я думаю, были родственники.

Поверьте уж моему опыту цинизма. Просто никто не вышел,

Побоялся, что родственник террориста.

А что сейчас тяжелее обвинения в терроризме в Империи?

В общем, женщина эта плачет тихо-тихо.

Тут один солдат другого пихает, а тот ему, да не буду я снимать эту падаль!

Центурион так зыркнул на него, что тот заткнулся.

Потом солдаты помогли женщине снять парня.

Тот, который «падаль» сказал, суетился, как шакал.

И тут… Адонаи! Плачет эта женщина, с сыном прощается и…

Монетку ему на один глаз. А на второй… каме… камешек…

Меня… как током… знаете? Током электричество…называется

У нас… в кибуце…. скоро тоже… будет…

А она… камешек… Сейчас, сейчас… я усп… окоюсь…

…….

Всё-всё. Да всё я, спасибо. Вкусная вода. Наша, да?

Смотрю кругом – те, кто может дать монетку, отворачиваются.

А кто хочет, у того нету. Парень, видимо, из хорошей семьи,

Просто обедневшей… Может, и из-за меня…

Я просто… я понимаю, когда на жизнь не хватает, но когда на смерть!?

Знаете, братья. Я много долгов имел в жизни.

Честно говоря, их никому никогда не хочется отдавать.

Как говорят, берешь-то ты у кого-то, а отдаешь-то от себя.

Но тогда, в ту секунду, я так хотел! Так хотел отдать этот долг!

А у меня этой монетки просто не было по банальной причине.

Здесь, тут. В эту секунду. На Лысой горе.

Где, кто его знает, может, еще сойдутся многие судьбы.

У меня в двух стадиях отсюда вся государственная казна.

А я понимаю, что эта монетка должна была быть тут.

Или я должен был не взять ее раньше, тогда в Вифсаидах.

Или вообще не ехать в эту экспедицию!

Я потом понял, что если бы она тогда сказала,

Что монетка для сына-террориста, которого скоро казнят,

Это наоборот ожесточило бы меня.

ОНА УВИДЕЛА ЭТО ПО МОИМ ГЛАЗАМ, ЧТО СЕРДЦЕ МОЁ МЕРТВО!

Нет, Левий Матфей, сердце твое воскресло.

Так бывает, мы еще много узнаем о воскресении,

Но об этом потом. В свое время. В свой час.

Да, друг мой возлюбленный, именно эта монетка

Станет твоим долгом, но ты же понял сам,

Что не деньгами его ты отдавать будешь.

Несть такой монеты, на которой символы того Царства,

Которое есть Небесное. И нет в нем ведомства мытарей,

Что бы тебе ни говорил твой профессиональный опыт.

А пока плачь-плачь, сын мой, ибо ты скоро утешишься.

*******

Стих 24. Гора

(49)….«Я пришел к вам со знамением от вашего Господа. Я сотворю вам из глины по образу птицу и подую в нее, и станет это птицей по изволению Аллаха. Я исцелю слепого, прокаженного и оживлю мертвых с дозволения Аллаха. Я сообщу вам, что вы едите и что сохраняете в ваших домах. По истине, в этом – знамение для вас, если вы верующие!

44 (50) И в подтверждении истинности того, что ниспослано до меня в Торе, и чтобы разрешить вам часть того, что было вам запрещено. И пришел я со знамением от вашего Господа. Побойтесь же Аллаха и повинуйтесь мне.

Коран. Сура 3. «Семейство Имрана».

- … Истинно, Богъ есть Господь мой и Господь вашъ: Ему покланяйтесь; это прямой путь.

Коранъ. Глава 3 «Семейство Имрана».

«Люблю истину…»

Предсмертные слова Л.Н.Толстого

И вот Он вышел и поставил ногу на Гору,

Посмотрел на мир грозно,

Посмотрел на мир нежно,

Посмотрел на мир и заплакал,

Посмотрел на мир и засмеялся.

А те, рядом стоявшие, сказали:

«Сумасшедший».

А другие, рядом стоявшие, сказали:

«Да нет, просто расчувствовался человек,

Продолжай, брат, не стесняйся».

И Он плакал от обыденности даже такого

Торжественного момента.

Он радовался, что в мире

Ничего не изменилось

Уже, слава Адонаи, много тысяч лет.

Он поставил ногу на Гору,

А никто этого не заметил,

Никто не понял.

А если бы понял,

То была бы ему немедленная смерть

От созерцания Вечности.

Всех спасло от пламени того величия

Лишь то, что не сразу глубина учений

Доходит до глубины каждой души человеческой.

Не сразу, совсем не сразу…

Сколько, говорите, уже прошло – две тысячи лет?

Он был могучим и тщедушным одновременно.

Он был молчащим и разговаривающим.

Он был голосом Бога и просто соседа.

Он был рядом, вовне и внутри каждого.

Он был много «Я» и одно единственное «Я» отдельно.

Вначале было молчание, лишь ветер

Играл его темными кудрями, словно хотел смягчить

Силу ветра Божественного,

Появившегося с востока,

И окрасившего Его чело мелом бледности.

Потом наиболее нетерпеливые зашушукались,

Дескать, а где же обещанное представление?

А говорили, вроде, оригинальный человек?

Вроде скажет что-то новое,

Доселе неслыханное, неизведанное, да и на странном языке?

Только когда Его голос с легким покашливанием

Заструился вниз по горнему склону,

В ужас пришли просто зеваки, ведь

Это был поистине язык странный и новый,

Но какой-то причиняющий боль узнавания.

«С кем говорю Я?!

Только ли с иудеями, идумянами, галилеянами,

Самарянами и прочими сабрами древности?

С персонажами или человеками?

Сегодня говорю ли

Или много веков назад?!

Со знающими, много раз читавшими,

Слышавшими от священников,

Вступающими смело в спор на религиозные темы,

Защищающими свою веру,

Живыми или уже павшими за нее?

С убежденными, убеждающими, сомневающимися,

С твердолобыми фанатиками

Или любящими сердцем, разумом, образованием и традицией?

Кто вы – человеки информационные,

Сапиенсы сапиенсы, прямоходящие?

Или те, кто по образу и подобию?

Рабы добровольные или по принуждению?

Так ли закрыты ваши глаза, как кажется вам?

Так ли вам нужно Слово, как вы вопиете?

В одном ли месте у вас живут Бог и общество?

С кем говорю Я!?

В первый ли раз или в последний?

Я ли ваша жертва или вы Моя?

Ко Мне ли действительно ваша молитва

Или вас просто не устраивает порядок вещей?

Да нет, погляжу Я, человеки-то всё другие,

Но персонажи-то прежние!

Ей, тираны и деспоты, плодящие нищету духа!

Ей, поклонники тельцов, попирающие плачущих да безутешных!

Ей, злобные вои, грызущие плоть кротких!

Даже вы, ученые, пытающиеся совместить

Теорию относительности и квантовую механику.

Здесь вы, жаждущие найти М-теорию,

Чтобы, нашедши, просто поутру узреть лик Мой.

Какую «М» вы ищете? Не Мессию ли, Махди

Или Майтрею с Великим Арабом?

На каком «М» вы успокоитесь?

Каким ответом насытитесь, ужели

Вам нужно сугубо логическое обоснование единства мира?

А главное – вы надеетесь убедить в ней и Меня?

А вот и вы, организаторы мироустройства,

Не берущие в расчет милостивых, чистых сердцем!

Как изощренно вручили вы меч миротворцам!

Кого изгнали вы из вашей модели общественного согласия?

Победители, люди успеха, властвующие

Во всех современных царствах, вы здесь.

И вы, попы, апологеты и книжники,

Растаскавшие землю и род человеческий

На кунсткамеры канонов и обрядов,

На лжеобразы пророков и их последователей

И на войну между ними, и вы тоже здесь.

И вы здесь, коммунисты и социалисты всех деноминаций,

Обещавшие Царство Небесное тут на земле,

Функционировавшее бы за счет идеальной организации

Жизни человеков, но так и не понявшие,

Что «Моральный кодекс строителя коммунизма»

Разве может заменить заповеди Великих Книг

И законов Аврамовых, Ноевых

И других собеседников Всевышнего?

Послушайте, если человеки не захотели

В течение тысяч лет воплощать эти заповеди,

То по какой такой, спрашивается, первопричине

Они смогут изменить свою сущность,

Перегруженную пороками, алчностью и жаждой власти,

Только на основе директив коллективной охлократии?

То есть вы так и не нашли тот заветный рычажок,

Который надо бы повернуть внутри человеческой сущности,

Чтобы мир человеческий обрел гармонию

И стал на прямой путь, без фанатизма, а по сути.

А по сути, понимаете?

Разум и конституция оказались неспособными

Одеть в заборы людские потребности.

Да и способности то особо не увеличили.

Ведь вместо способностей процветает больше изощренность.

Вот тут, как говорится, человек прогрессирует многомильно.

Можно даже сказать ежедневно,

Замечательно используя возможности мозга и нервной системы.

Вот и вы здесь, главные действующие лица —

Зеваки, равнодушные мещане и обыватели,

Свидетели распятия пророков и телезрители войн,

Действующие лица, лишенные лиц давно,

Причем добровольно сами от них отказавшиеся.

Так вот, говорю персонажам, здравствуйте,

Но не говорю человекам.

Стою высоко на Горе, но не вижу.

Пою голосом моря и ветра, но не услышан.

Плачу и смеюсь, но чужды эти эмоции камню.

Не убий, не укради, возлюби врага и ближнего,

Не соблазняйся, останови механизм воспроизводства зла –

Какой бы изобрести еще язык,

Чтобы довести эти слова до человеков,

Которые настолько увлеклись ролевыми социальными играми,

Что прекратили быть солью земли и светом,

И окончательно стали персонажами

Теперь уже глобального информационного мира,

Толкаемого безудержно вперед на основе действительно

Универсальной субстанции – неистребимого инстинкта потребления.

О, этот порок настолько же прост, насколько ужасен!

И суть его далеко не в простом стремлении иметь что-то

В защищенной правом частной собственности.

Вы, глупцы, слова «по образу и подобию своему»

Восприняли как-то совсем буквально,

Именно образно, элементарно приписав Всевышнему

Ноги и руки, даже выражение лица скорбного.

А искать надо внутри, в сущностной плоскости,

В состоянии духа, и что же вы там найдете в себе?

Власть. Богоподобное желание власти.

Над предметом, предметами, всеобщим эквивалентом,

Над женщиной, детьми, паствой, мозгами налогоплательщика.

Над прошлым, будущим, настоящим подавно.

Все богоподобие ваше сублимировалось именно в эту

Дурную субстанцию, которая пронизывает

Весь смысл вашего существования, как персонажей,

Как цифирей статистики, как стандартных и исключительных

Потребителей всевозможных конфигураций –

От потребителя трона до потребителя милостыни,

От читателя комиксов до творца конституций».

«Хорошо Тебе говорить, возразили Ему скептики,

Умудренные опытом жизни и пылью университетов,

И что теперь прикажешь, чтобы семь миллиардов гомо сапиенсов

Рыскали по миру в беспорядочном поиске пропитания,

Подобно антилопам гну в заповеднике Серенгети?

Такие вот божьи птички, неутомленные социальной ответственностью.

Да весь кинематограф (а это, между прочим, отражение

Коллективного ума и массовых настроений)

Говорит, что люди, опущенные обстоятельствами до своей сущности

Страшны без карающей руки закона над ними

И элементарно начинают друг друга физически поедать.

Разве не так? Разве не общество держит

Эту животную сущность в клетке и не дает этой же самой

Страсти к безудержной власти

Потерять человеку последние черты цивилизованности?

Разве не нормы международного законодательства

Препятствуют тому, чтобы люди с «калашниковыми»

Просто захватили мир силой, не менее страшной,

Чем в древние и средние века, ведь мы-то не особо изменились?

Разве не голод охватит мир,

Если не сеять, не жать и не распределять созданное?

Эти идеи Кропоткина да Бакунина,

Что из анархии родится новый порядок, нами уже давно пройдены.

А их апологеты постарели и жуют попкорны

И одеваются по последней революционной моде от кутюрье».

«И не вполне справедливы слова Твои, возразили другие скептики.

Ведь мы давно ушли от самодурного управления,

Теперь общество в лице представительной демократии

Сообща решает все проблемы по договоренности,

Которую кличут общественным договором и конституцией.

И, право, а что еще лучшее придумано?

Даже божьи слуги с их поповщиной и инквизицией

Не справились в истории и отстранены от власти.

Ну, разве что, кое-где еще местами…

Но с этим мы эффективно боремся, дай время.

И вообще мы уже довольно успешно

Боремся не только с элементарным криминалом,

Но и с разными болезнями сознания, типа расизма, нацизма,

Геноцидов, холокостов и попраний прав человека.

И все это, между прочим, без Твоей особой поддержки.

Почему? Ты сказал «не суди», а как же

Добиваться людям справедливости,

Если не система судов, от районных до международных?

Как держать в узде необузданные животные натуры,

Если не карой закона, законов и правил?!

Ну, несовершенны пока эти системы,

Ну, не учитывает прецедентальное право всех нюансов,

Как Ты говоришь, человеческой изощренности.

Ну, ошибаются иногда суды, государства и даже целые нации.

Но, во-первых, даже нации уже извиняются,

За свои исторические грехи.

Во-вторых, всё же находится в развитии, в поиске.

Ну, не наше поколение достигнет совершенства,

Пусть это удел будущих детей эры Водолеев.

Да хоть Козерогов, но человечество эволюционирует.

Заметно ведь эволюционирует.

Сейчас невозможно никакой стране

Вот так просто зарезать двести тысяч повстанцев на берегу Хуанхэ,

Чтобы не получить в ответ жесткие санкции

И международную изоляцию.

Так что извини, мы свой род человеческий

Из года в год улучшаем, вон свет уже впереди.

А что бы было, если бы не организационный талант

Отцов разных наций и гениев человечества?

Ведь, к тому же, мы и не только в магазины ходим и воюем.

Вот книжки пишем, опера у нас есть, поэзия,

Классическая музыка и разнообразный фольклор.

Физиков тоже зря ругаешь, ну, подумаешь бомбу

Придумали страшную, а генетика?

А медицина, которая спасает пачками ежедневно?

Проблема-то в принципе проста – надо элементарно

Подтянуть отставшие нации до общего знаменателя

Культуры, здравоохранения и социальной справедливости,

Выровнять общий показатель в среднем по миру,

Ну не один, а там штук двести показателей.

И начнется эра устойчивого развития,

Эпоха экологии и просвещения,

Золотой Век евгеники, равного доступа к благам цивилизации,

Отсутствия войн и бережного отношения к природе.

Вот этим мы тут, Твои подопечные, и занимаемся

Из века в век, из года в год, не покладая рук.

Так что некая несправедливость сквозит в словах Твоих

По отношению к мироустроителям человеческим.

Разве ж всемирный хаос и беспорядок

Лежал в основе Твоего Великого Замысла?

И не мы ли проводники порядка Твоего на земле?

И к народным массам зевак и просто граждан

Ты проявляешь некую несправедливость.

Они ж не просто свидетели происходящего.

На них, родных, зиждутся миропорядки,

Прежде всего, легитимность нашего мандата управления.

Мы уж не говорим об оставшихся богоизбранных

И на трон, между прочим, твоей волей помазанных.

А народные массы телезрителей

Разве не наиболее истовые Твои почитатели?

Разве не их голоса еженощно и ежеобедне

Ты слышишь у себя в Небесной канцелярии?

Посмотри, храмов по миру увеличилось многотысячно,

Неофитов и богобоязненных стало больше многомиллионно.

И межрелигиозные конференции по веротерпимости

Уже стали обычным явлением в мире.

Так что же нам, обратить все эти позитивы вспять?

Подставлять терроризму и наркомафии другую щеку?

Не благословлять солдат отечества на кару язычников?

Не покупать товаров, автомобилей и недвижимость?

Бросить заботу о хлебе насущном и сломать принципы распределения?»

Вот такие слова сказали скептики,

И надо сказать они и тогда не молчали,

За две тысячи лет до этого разговора.

Это всегда был горячий спор, даже на Горе.

Только вот я опять запутался,

Что я рассказываю, тот разговор на тропе горней,

Который уже описывался ранее

Или какой-то другой? Ведь Он оставался неизменным,

А они не помню, очень трудно разбираться

В перипетиях временного измерения.

Но моя обязанность лишь запоминать и записывать,

Но никак не разбираться в парадоксах

Переплетения будущего и прошлого,

Легенд и предсказаний и что из них было первично,

Что альфа начальное и что описывает омегу грядущего,

А что осталось навеки в древней Палестине.

Только помню точно – начался дождь, от которого

Помутился синий взор рек, стекающих с Горы.

И ветер швырял горсти пыли в лица внемлющих.

Но никто не пошевелился, словно обратившись в камень,

Ведь понимал, что сегодня открылись врата тесные

Того дома, что открывается редко,

А для кого-то и вообще никогда не откроется.

И все поняли, что за холодными струями дождя

И впредь будут видеть промысел Божий

Питающий жизнью плоды добрые, как бы только их узреть?

Он покашлял немного, а небо ответило громом.

И сверкнул очами, и мы увидели,

Что с пылью горного склона уносится прочь сомнение

В том, что придется Ему совершить снова

И снова, а может и в первый раз. Но неизбежен

Тот путь, который написан не пером и не чернилами вообще.

И не мной, и не ими, и не словами, и не языком.

Неизбежен. Неизбежен. Неизбежен.

И не Господь сформулировал Ему это опять, а те,

Кто вновь окружил Гору в растерянности.

Молвил Он:

«Скажу. Слушай.

Забудьте сейчас на мгновение, что вы персонажи.

Скажу, слушай, Человек Homo.

Ты думаешь, что это случайность – Гора?

Думаешь, это просто удобный минбар для того,

Чтобы Мне возвышаться над вами?

Над вами, желающими ближнего мира?

Думаешь, это просто часть ландшафта,

Украшающая рутину повествования?

Посмотри сверху на все, что есть мир ближний.

После изгнания из Эдема способен ли ты это сделать?

А есть ли ты еще, Мой собеседник

Или уже давно я разговариваю лишь с поглотителем информации

И мелких эмоционально-физиологических развлечений?

Посмотри сверху на все рукотворное.

Ты думаешь, что Я порицаю порядок, суд человеческий,

Социальные взаимоотношения и международное право?

Ты думаешь, Я просто высказываю возмущение

Глубокой и углубляющейся социальной дифференциацией?

Ты полагаешь, что несправедливость Я вижу

Через призму того, что одному мало, другому много?

Или вообще – одному все, другому ничего?

Тебе показать суть суда человеческого через призму «да не судимы будете?»

Изволь, ты только что в Моем воображаемом глазу

Увидел сучок несправедливости упреков и суждений,

Неужели ты уже научился вынимать из своих глаз бревна?

Дескать, а я-то тут причем, так Бог задумал основы

Мироздания много-много лет назад, мне ли

Задумываться над их переустройством?

Я, дескать, не первопричина, я лишь часть Его замысла, так?

Да и не от Твоего ли имени нам объясняют попы и пропагандисты,

Как все гармонично устроено в мире ближнем?

Вопрос-то не в том, как судят, как правят и как подчиняются.

Вопрос кто это все делает, какой качественный субъект мироздания.

И ответ в том, что для Меня ты не человек «Я отдельно»,

А человек «Я все человеки».

«Я — Homo», и Мне безразлично сапиенс ты или лирикус.

Скажи фразу «Ана аль-Хакк» и собери себя воедино,

Если ты скажешь ее от себя – ты будешь сожжен огнем гордыни.

Но если ты скажешь это от всех человеков,

Ты сможешь быть собеседником. Теперь ответь,

Многие ли смогли так? Многим ли было дано?

Дано-то может быть и многим, может быть и всем,

Но кто смог? Кто смог взять ответственность,

Не погрузившись в грех тщеславия?

Вспоминай.

Так говорят: я – не все, я отдельно от мусульман, японцев и мимов,

Я отдельно от африканцев, детей и республиканцев,

Я отдельно, я за них не в ответе. Я – часть.

Я – часть от этой части, от которой я тоже часть.

Так повелось от детей Адама и Евы, а потом от детей Нуха.

Мы все более делимся-делимся-разделяемся.

Я – лишь корешок того дерева, которое вроде дает плоды,

А какие плоды, мне неведомо, я живу не в кроне, а в гумусе.

И вообще свою часть я исполняю исправно –

Между прочим, поставляю воду через ствол к ветвям,

От которых потом плоды образуются.

Я — часть процесса, может быть даже самая важная,

Но качество плода – извините, не совсем моя компетенция.

То есть я, конечно, переживаю за результаты общего труда,

Я даже могу вверх по стволу отправить контрольную комиссию,

Чтобы получить исчерпывающий отчет,

О том, урожай хороший или нет.

И я ненавижу сорняки, которые душат мою корневую систему.

Их я сам буду душить.

Ты ропщешь: «Господи! Обрати на меня взор!».

Я отвечаю «Человек! И ты тоже обрати на меня!»

А ты в ответ: «Я – часть! Я только от себя,

Но не от него, не от него и не от них!».

Я даю тебе рыбу, а ты в ответ мне язык змеи.

Ты говоришь: «Господи! Ты оставил меня! Забыл меня!»

Я молю: «Homo! А ты? Разве не разделен твой день и год

На время «для Бога» и время «не упоминай всуе»?

Разве не разделен твой день на «я праведник»

И на «ну, так устроен мир, что поделаешь»?

Можно ли служить двум господам одновременно?

Так кто же у тебя второй?

Кто забирает другие часы?

Видишь, ты и сам один разделен на части,

Будучи сам частью. Так вот ответь,

Какая часть тебя принимает решения в суде?

На троне? В любви? В магазине, в конце концов?

Или части тебя по очереди?

Ты зубришь «Отче наш» и «Аль-Фатиху» — это стихи.

Но ты устал от сложности восприятия поэзии.

Тебе подавай чёткие инструкции – «это по вере, это против»,

Чтобы конкретнее понимать раздробленность и где какая часть чего,

Кто по ту сторону рубежа, кто по эту.

Homo! Где твоя Цельность?

Скажешь, а была ли она когда-либо?

Почему ты хранишь легенды о подробностях египетских казней,

О каждой мало-мальски свирепой войне,

А про Золотой Век забыл?

Скажешь, а был ли этот век? Ну, давай начнем сначала:

А есть ли Бог?»

Тишина мягка и добра.

Ветер тихо уснул на Его плече.

Слезы скептиков обратились в соль

На лицах детских

Бородатых мужей.

Ночь умиротворенным ровным дыханием

Усыпила всех,

Кто обступил Гору.

Как-то тихо угасли споры.

Мы, хотя бы мы, слились в единое целое,

Ведь Он положил руку нам (мне) на голову,

А разве у Него их тысяча?

И тихим голосом не пророка,

Не меча небесного и не Сверхсущества,

А нашего Друга, которого

С этого вечера мы всегда будем звать Учителем,

Вообще-то он просил Поэтом,

Но нам как-то хотелось именно Учителем…

Так вот он своим тихим голосом

Сказал мне (нам) печально:

«Вот спите. Как быстро утомляешься ты, Человек.

Странно то, что спишь ты будто у тебя впереди вечность.

А Я так тороплюсь,

Словно осталось мне в жизни

Лишь несколько рифм.

Словно успеть хочу я спросить:

А зачем тебе, Homo, вопросы о мироздании?

Может, и не нужны вовсе?

Может, и Я пойду почивать

На лаврах или пусть даже в терниях?

Только тысячи голосов ежедневно,

Несмотря на спокойствие мироустроителей,

Взывают к небесам с древним плачем.

Видимо, это не воля Небес,